„Wir nehmen der Kabeldiagnose die Komplexität“

Interview mit Tobias Neier, Leiter des BAUR Diagnose-Kompetenzzentrum

Durch Kabeldiagnosen lässt sich der Zustand von erdverlegten Kabelanlagen beurteilen, Reparaturen und Ersatzinvestitionen können gezielt geplant und ungeplante Ausfälle oft vermieden werden. Das eröffnet Sparpotenzial und steigert die Netzsicherheit. Während eine Kabelprüfung als Ergebnis nur ein „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zurückgibt, liefert die Diagnose deutlich detaillierte Informationen. Mit deren Hilfe lässt sich bestimmen, wie lange Kabel noch wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden können oder wo Schwachstellen existieren. Tobias Neier, Leiter des BAUR Diagnose-Kompetenzzentrums, vergleicht die Kabeldiagnose mit einem Gesundheitscheck beim Arzt oder der Ärztin. Wie beim Doktor erfordert auch die Kabeldiagnose Kenntnisse beim Anwenden der Geräte, Erfahrung beim Auswerten der Ergebnisse und jede Messung eine individuelle Interpretation. Nur dann können der Gesundheitszustand beurteilt sowie eventuelle Maßnahmen zu dessen Verbesserung ergriffen werden. Wie das Diagnose-Kompetenzzentrum Anwendern hilft, die Kabeldiagnose umzusetzen und Kenntnisse und Erfahrungen aufzubauen, berichtet Neier im Interview.

Herr Neier, Sie vergleichen die Analyse des Kabelzustands mit dem Check-up beim Doktor – warum?

So wie jeder Mensch anders ist und eine individuelle Interpretation von Labor- und Messergebnissen erfordert, sind auch Kabelanlagen unterschiedlich. Um den Zustand zu bewerten, bedarf es Erfahrung bei der Auswertung der Ergebnisse. Diese Tatsache schreckt viele ab, weil es keine allgemeingültigen Grenzwerte gibt. Doch wer sich einarbeitet, erhält durch die Kabeldiagnose wertvolle Informationen über den „Gesundheitszustand“ seines Verteilnetzes, erhöht die Versorgungssicherheit und kann die Kosten typischerweise erheblich senken.

Welche wirtschaftlichen Vorteile bietet Kabeldiagnose konkret?

Bei Kenntnis des Kabelzustands können Sie die Restlebensdauer einschätzen und Ersatzinvestitionen besser planen. Oft ergibt sich eine um viele Jahre verlängerte Restnutzungsdauer. Oder Sie können schleichende Schwachstellen erkennen und dadurch Ausfälle vermeiden und Reparaturen gezielter und kostengünstiger angehen. Und bei neuen Kabelstrecken oder reparierten Abschnitten kann die Kabeldiagnose aufzeigen, ob die Strecke in Ordnung und die Garnituren ordnungsgemäß montiert sind. Auch das schützt vor schleichenden Fehlern.

Aber die Kabeldiagnose kostet Zeit – lohnt sich der Aufwand wirklich?

Auf jeden Fall, vor allem bei älteren Verteilnetzen. Wer beispielsweise den Ersatz seiner 40 oder 50 Jahre alten VPE-Kabel rein nach der Nutzungsdauer plant, verschenkt Geld. Denn viele Kabel sind in einem deutlich besseren Zustand als ihr Alter vermuten lässt. Die Diagnose bietet hier den Vorteil, dass sie aussagekräftige Angaben über den Zustand ermöglicht und im Gegensatz zu einer Kabelprüfung schonend abläuft. Sollte das gemessene Kabel also doch am Ende der Lebensdauer angelangt sein, wird es durch die Messung nicht „kaputtgeprüft“. Vielmehr würde die Diagnose Schwachstellen aufdecken und Sie können Reparaturen oder den Ersatz planen.

Dient die Diagnose eher der Aufdeckung solcher Schwachstellen oder dem Beweis eines guten Kabelzustands?

Beides. Allerdings überwiegt – aus wirtschaftlicher Perspektive – in der Praxis der zusätzliche Effekt, dass Kabel aufgrund ihres Zustands länger im Einsatz bleiben können, woraus sich die bereits erwähnten Einsparungen ergeben.

Warum wird die Kabeldiagnose nicht von allen Verteilnetzbetreibern angewendet?

Das hat vermutlich zweierlei Gründe: Zum einen müssen sie dafür die geeignete Technik anschaffen und sowohl die Investitionen als auch die Zeit für Diagnosen vor dem Management rechtfertigen. Und zweitens besteht oft Unsicherheit, wie die Diagnosen am besten durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet werden sollen, damit sich der gewünschte wirtschaftliche Erfolg einstellt.

…also eine Frage der zu investierenden Zeit und der Erfahrung…

Genau so ist es. Was die Zeit angeht, bietet die BAUR VLF-Kabeldiagnose heute viele Möglichkeiten, die Messungen schnell zu machen und einfach in die Arbeitsabläufe der Außendienstteams zu integrieren. Zum einen bieten wir neuerdings die schnell durchzuführende Online-Teilentladungsmessung an, sodass sich eine zur Vorauswahl der zu diagnostizierenden Kabelstrecken treffen lässt, zum anderen lassen sich Offline-Messungen zur Bestimmung von Teilentladungen und Verlustfaktor parallelisieren und sogar mit der Kabelprüfung kombinieren. Das reduziert den Zeitaufwand erheblich.

Das klingt nach einfachen Messungen bzw. Messabläufen. Warum bieten Sie auch in diesem Bereich Beratungsleistungen an?

Weil der Umgang mit den Geräten – wie bei medizintechnischen Geräten einer Arztpraxis – gelernt sein will und weil wir den Anwendern zeigen, dass sie nicht nur Standardabläufe abspulen, sondern mit unseren Geräten auch ihre eigene Diagnosephilosophie umsetzen können. Das erfordert mehr Einarbeitung, kann aber den Nutzwert für das Unternehmen deutlich steigern. Im Endeffekt können Netzbetreiber ihre individuelle Diagnosestrategie umsetzen.

Das bedeutet: Unternehmenseigene, gleichartige Messzyklen auf allen relevanten Geräten, die auch weniger erfahrene Bediener:innen ablaufen lassen können. Daraus resultieren gleichartige Ergebnisse, die untereinander vergleichbar sind und insbesondere nach einigen Jahren der Diagnose eine hohe Zuverlässigkeit bei der Bewertung des Kabelzustands zulassen. Und ähnlich wie beim Doktor, der seine Patienten im Laufe der Zeit besser kennenlernt, profitieren Asset Manager von den „Patientenakten“ der Kabel. Sie können Trends ablesen und entsprechende Schlüsse für die Instandhaltung ziehen.

Die Geräteschulung ist aber nur ein Teil dessen, was das Kompetenzzentrum vermittelt. Welche Services bietet Ihr Team noch an?

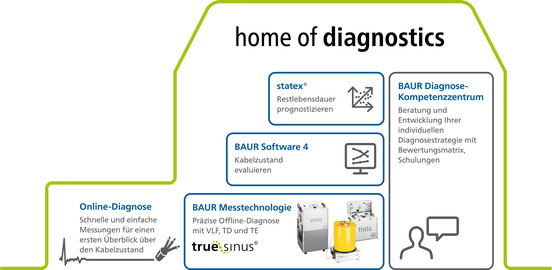

Unsere Leistungen reichen von der Beratung vor der Anschaffung über die Geräte- und Software-Schulungen, Erstellung einer Diagnosestrategie und Bewertungslogik bis hin zum idealen Einsatz der Analysesoftware statex®. Wir sprechen ja bei Baur vom „home of diagnostics“ und wir möchten, dass unsere Anwender sich bei der Diagnose in jedem Bereich – beim Messen, Auswerten und Bewerten – zuhause fühlen.

Sie erwähnten gerade die Pre-Sales-Beratung. Wie gehen Sie da vor, Herr Neier?

Zuerst erarbeiten wir zusammen mit dem Kunden, worauf es bei ihm ankommt. Dafür sind etliche Fragen zu klären: Steht die Ausfallsicherheit im Vordergrund, die Kosten für die Instandhaltung oder ist sein Netz in einem Zustand, der in naher Zukunft viele Ersatzinvestitionen wahrscheinlich macht? Welche Netztopologie existiert? Ein gut vermaschtes, urbanes Netz zum Beispiel stellt ganz andere Anforderungen an die Diagnosestrategie als ein ländliches Netz mit vielen Stichleitungen oder das Verteilnetz eines Industrieparks. Und natürlich ist es wichtig, welche Art von Kabeln – Papiermasse, VPE der ersten Generation oder jünger, PE-Kabel etc. – im Einsatz sind. Darauf aufbauend können wir Empfehlungen für das richtige Vorgehen bei der Kabeldiagnose und die dazu passende Technik sowie Auswertelogik erarbeiten.

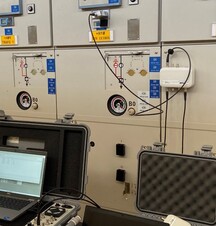

Welche Rolle spielt die eingangs erwähnte Online-Diagnose, zum Beispiel mithilfe des VDS-PD-Couplers, um die Diagnose effizienter zu gestalten?

Die Online-Diagnose spielt hierbei eine große Rolle, weil sie schnell und einfach durchzuführen ist. Wir haben den VDS-PD-Coupler erst kürzlich auf den Markt gebracht. Dies ist ein Zubehör für unser Messgerät liona, mit dem es möglich ist, Teilentladungen (TE) auf Kabelstrecken zu erkennen, ohne die Kabel außer Betrieb zu nehmen. Der Koppler wird einfach an die VDS-Buchsen einer Schaltanlage angeschlossen. Daher dauert die Messung nur Minuten und eine Offline-Teilentladungsmessung ist nur dann nötig, wenn die Online-Messung auf einen kritischen Zustand hinweist. In Summe müssen Anwender also viel weniger Zeit mit den TE-Messungen verbringen, denn erfahrungsgemäß sind die Mehrzahl an gemessenen Strecken in einem guten Zustand.

Welche weiteren Optionen gibt es, um die Kabeldiagnose zeitsparend durchzuführen?

Hierbei baut sich die Prüf- und Messspannung sukzessive auf. Deuten die Messergebnisse auf ein intaktes Kabel hin, lässt sich der Ablauf gegebenenfalls verkürzen. Scheint das Kabel hingegen stark gealtert oder geschädigt zu sein, sorgt eine verlängerte Messdauer für Gewissheit. Es muss also nur so lange gemessen und geprüft werden, wie es dem Kabelzustand entsprechend angebracht ist.

Der Vorteil hierbei ist, dass die Kabelprüfung nicht durchgeführt wird, wenn die Diagnose bereits auf ein geschädigtes Kabel hinweist. So wird vermieden, dass Kabel durch die Prüfung ausfallen.

Zeitsparend ist außerdem die Auswertung der Messergebnisse. Anhand von Kriterien, die die Anwender selbst beeinflussen können, wird im Report zunächst in gute, beobachtungswerte und stark betriebsgealterte Kabel unterschieden. Falls also spontaner Handlungsbedarf besteht, sieht dies der Messtechniker vor Ort sofort am Messgerät bzw. am Anfang des Berichtes. Im weiteren Verlauf werden die Messberichte konkreter. Die Berichte lassen sich natürlich leicht exportieren und im Asset-Management weiterverarbeiten, etwa um Vergleiche anzustellen oder Trends zu ermitteln.

Die Verlustfaktor- und die Teilentladungsmessung sind also beide relevant. Warum ist die Verlustfaktormessung wichtig für die Zustandsbewertung?

Um das zu erklären, darf ich wieder den Vergleich mit dem Arzt oder der Ärztin heranziehen. Würden Sie nur eine Teilentladungsmessung machen, wäre dies wie ein Check-up auf Basis von Puls und Blutdruck. Sie würden also zum Beispiel nicht das Blutbild analysieren und eventuell falsche Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Menschen ziehen. Dasselbe geschieht, wenn Sie nur Teilentladungen messen, was viele Netzbetreiber machen. Sie erkennen zwar Teilentladungen auf den Muffen oder Garnituren oder eventuelle Electrical Trees in der Kunststoffisolierung, an denen Entladungen auftreten. Das hilft, aktive Fehlstellen in Kabeln und Garnituren aufzuspüren, die in absehbarer Zeit zum Ausfall führen können. Über den Gesamtzustand der Kabelisolation und Einfluss von Feuchtigkeit erfahren Sie jedoch wenig, weswegen die Verlustfaktormessung wichtig ist. Die maximale Aussagekraft erhalten Sie, wenn Sie die Ergebnisse der beiden Methoden gemeinsam interpretieren.

Warum lassen sich die Ergebnisse der Teilentladungs- und Verlustfaktormessungen in Kombination besser bewerten?

Das möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen: Wenn Sie zum Beispiel eine Teilentladungsmessung durchführen und hohe Teilentladungen an einer Muffe feststellen, können Sie diese noch nicht sauber interpretieren, denn die Teilentladungen könnten auf Feuchtigkeit zurückzuführen sein. Die Verlustfaktormessung wiederum gibt Aufschluss darüber, ob die Garnituren trocken sind. Nur wenn Sie wissen, dass die Garnitur trocken ist, können Sie die an ihr gemessenen Teilentladungen richtig interpretieren und – wenn nötig – die passenden Maßnahmen einleiten. Garnituren mit Feuchtigkeitseinfluss müssen anders interpretiert werden als trockene Garnituren.

Apropos interpretieren. Viele potenzielle Anwender stört es, dass es keine einfachen Grenzwerte, kein „gut“ und „schlecht“ bei der Diagnose gibt. Warum ist das so und wie helfen Sie den Anwendern?

Sicherlich kommt es manchen so vor, als sei die Auswertung wie Lesen im Kaffeesatz. Aber so ist es nicht. Was in der Tat fehlt, sind feste Grenzwerte für die TE-Messung und jene, die auf alle Arten von Kabeln oder auf gemischte Strecken anzuwenden sind. Das macht es komplexer.

Daher helfen wir den Anwendern, wie sie ihre Messergebnisse interpretieren können, entwickeln mit ihnen auf Wunsch eine Auswertestrategie und Bewertungslogik und wir helfen bei den Auswertungen. Die Bewertungslogik wird individuell angepasst und kann sich also von Netz zu Netz und je nach Eigenschaften unterscheiden. Es gehört aber auch eigene Erfahrung dazu. So ist es möglich, basierend auf sehr viel Praxiserfahrung Starthilfe zu geben.

Durch Wiederholungsmessungen, Trendanalysen, die Ursachenanalyse bei ausgefallenen Kabelstrecken und vieles mehr entwickelt sich ein Erfahrungsschatz beim Anwender, der die Kabeldiagnose für das Unternehmen von Jahr zu Jahr wertvoller macht und die Bewertungslogik da und dort nachgestellt wird.

Die Auswertelogik leitet konkrete Aktionspläne ab. Mit dem home of diagnostics bzw. mit unserem Kompetenzzentrum unterstützen wir die Anwender auf diesem Weg. Langfristige Beziehungen zu den Kunden helfen, deren Erfahrungsschatz zu erweitern und auch unsere Expertise zu erweitern und mit weiteren Kunden zu teilen. Aus einer engen Kundenbeziehung ist schließlich auch eine der Software-Lösungen hervorgegangen, mit der Anwender die Werte der Verlustfaktormessung in einen Alterungsindex umwandeln und die Restlebensdauer berechnen können: statex®.

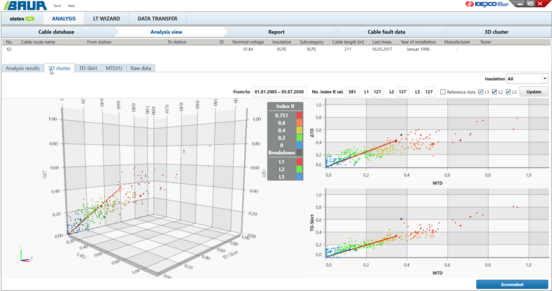

Was genau macht die Analysesoftware statex® zur Lebensdauerberechnung?

Die Software statex® basiert auf einer Auswertelogik, die das koreanische Unternehmen KEPCO für seine Analysen der Verlustfaktormessung erstellt hat.

Zusammen mit BAUR ist daraus statex® entstanden, eine Lösung, in der statistische Verfahren zur Berechnung sowie viel Erfahrungen einfließen. Daher auch der Name, er setzt sich aus statistics und experience zusammen. Die Software greift auf eine Datenbank zurück, in welche die Messwerte von mehr als 120000 Kabeln gespeichert sind. Anfangs waren hier nur die Werte von VPE-Kabeln hinterlegt, doch mittlerweile sind auch die Diagnoseergebnisse von PILC-Kabeln und Mischstrecken enthalten.

Anwender von statex® können daher sehr zuverlässig die Restlebensdauer ihrer Kabel bestimmen, welche sich auf die gesamte Datenbank bezieht.

Und das Ergebnis von statex® ist die Restlebensdauer in Jahren?

Ja, aber nicht nur das. Einerseits ermittelt die Software die zu erwartende Restlebensdauer. Und diese Berechnung wird durch spätere Wiederholungsmessungen, die sich auf die jeweilige Alterung jedes einzelnen Kabels bezieht, noch genauer validiert. Andererseits gibt statex® Empfehlungen, wann eine Wiederholung der Verlustfaktormessung sinnvoll ist oder ob eventuell mittel- oder kurzfristig Ertüchtigungsmaßnahmen zu planen sind. Anwender brauchen Diagnosen also nicht nach festen Intervallen vorzunehmen, sondern planen sie zustandsorientiert. Gute Kabel werden nach einem längeren Zeitraum wieder gemessen als solche, die eher am Ende ihrer Lebensdauer sind. Eine bedarfsorientierte Diagnoseplanung setzt in der Regel Arbeitskapazität frei, sodass mehr Kabel im Netz diagnostiziert werden können. Dadurch steigen wieder die Spareffekte und die Ausfallsicherheit.

Herr Neier, wenn ich Sie abschließend um einen Rat für diejenigen bitten dürfte, die in die Kabeldiagnose erst noch einsteigen möchten.

Gerne. Neueinsteigern rate ich, unsere Beratung und Begleitung in Anspruch zu nehmen und so von der mittlerweile über dreißigjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der VLF-Kabeldiagnose zu profitieren. Mit einer Auswertelogik können von Anbeginn klare Aktionen abgeleitet werden. Neukunden können sich auf die große Erfahrung verlassen und die Wertschöpfung von Beginn an erreichen. Das vermeidet Fehlinvestitionen und hilft, eine zielgerichtete Diagnosestrategie umzusetzen. Die investierte Zeit lohnt sich: Schlussendlich können Nutzer der Kabeldiagnose erhebliche Summen sparen, ohne die Ausfallsicherheit des Netzes zu gefährden – und das Asset Management hat die Basis zur Netzinstandhaltungsplanung.

Weiterführende Informationen